2025年4月6日下午,四川大学艺术学院博士生导师支宇教授应成都市美术馆“艺术会客厅”公教系列活动的邀请,在成都市天府美术馆(成都市美术馆A馆)学术报告厅发表了题为《徐冰:书写的诗学——从“跨媒介”“具身性”到“复调式”》的专题学术讲座。本次学术活动由艺术策展人孙晓伟老师担任主持人,特邀四川大学艺术学院博士生导师彭肜教授、西南交通大学人文学院博士生导师王长才教授、四川美协油画艺委会副主任、成都画院专职画家黄润生等作为特邀嘉宾出席。

作为当代艺术家徐冰西南地区首次大型个展配套的公共美育活动,本次讲座以“徐冰:有问题就有__”展览(成都市美术馆B馆)中的多件代表性作品为中心,不仅通过“跨媒介—具身性—复调式”三重维度系统梳理了徐冰跨度长达50余年艺术生涯,而且从当代认知诗学理论视域阐释其作品所蕴含的“媒介叙事”与“具身认知”和“记忆表述”等多重审美特征,同时,也为高校学术介入社会公共文化空间提供了“产学协同-校地联动”的美育范式与实践启示。

本讲座围绕当代艺术家徐冰的创作实践,深入探讨其艺术中的“书写的诗学”如何在多重维度中展开,并尝试指向中国“未来艺术”的可能路径。讲座认为,从北京郊区插队的知青生涯到纽约的全球化语境,再到21世纪的当代中国,当代艺术家徐冰的创作始终与文字、图书、书写和跨文明对话相关。作为“书写的诗学”,徐冰艺术的诗学逻辑包含着丰富的层次与内涵。在媒介层面,徐冰将个体生命经验转化为版画、装置、行为和公共事件等“跨媒介书写”的艺术实验。在知觉层面,徐冰的创作始终以身体在场性为锚点,不断通过“具身性书写”来重塑文字与符号的灵韵。在文化记忆层面,徐冰以“复调化书写”来重构美学传统,在“东方”与“西方”的张力中激活历史文脉的多声部和复调性。

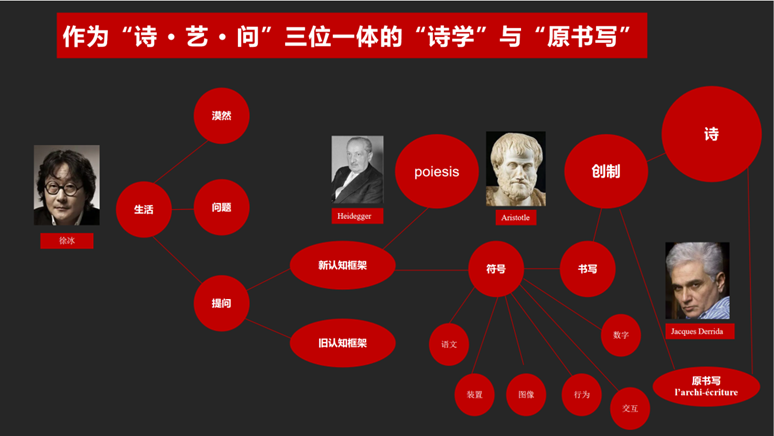

讲座伊始,支宇教授以“诗 · 艺 · 问”三位一体的“原写书”这一思想构架来梳理徐冰如何将知青时期的生命经验与全球化进程中的文化观察,通过版画、装置、行为及公共事件等多元媒介,转化为具有跨界特质的视觉艺术实践。《天书》《地书》《英文方块字书法》等超越了单一媒介的界限,在文字与图像、物质与观念之间建立出新的联系。讲座中,支宇教授提出,在当代艺术的多重语境中,徐冰的创作始终坚守对“身体在场性”的强调。他不仅关注艺术作品的观念性构建,更重视创作过程中的知觉介入与身体感知。“具身性书写”不仅是一种审美方法,更是一种认识路径——观看不再只是眼的行为,更是整个身体对于语言、文化和媒介的协商和回应。接下来,支宇教授指出,徐冰对当下中国的艺术实践以“记忆融合”“复调表述”的方式进行深入重构,从“热记忆”“冷记忆”到“零度记忆”“反讽记忆”,在多种文化系统间建立对话,形成交错与张力。讲座通过介绍《凤凰》《猴子捞月》等艺术作品,剖析徐冰是如何在中西艺术史、语言系统和文化想象之间形成多声部的“复调式书写”,激活历史文脉中的潜能与当代性。

讲座援引德里达解构主义“书写观”、海德格尔“诗性言说”论、巴赫金“复调”理论、莱考夫第二代认知科学“肉身哲学”等观点,强调作为“书写诗学”的徐冰艺术不仅是书法或文字的形式表达,而且是贯穿于媒介、身体、文化三重结构中的“思之追问”的实践。这种“书写”既是对语言系统的探问,也是一种跨文明语境下的诗性重构。本讲座同步在成都市美术馆线上平台直播。

讲座结束后,主持人孙晓伟老师总结道,支宇教授以徐冰“跨媒介”“具身性”“复调式”三重书写逻辑为框架,揭示其艺术实践如何将汉字基因转化为全球对话的诗学语言。从《天书》对文字权威的消解到《地书》对普世符号的建构,徐冰以“书写”为手术刀,既剖开文明冲突的症结,又为数字时代的文化焦虑提供了创造性解法。

提问环节中,来自四川大学艺术学院的两位学生围绕“媒介感知”与“文化误读”与支宇教授展开交流与对话。支宇教授指出,徐冰艺术的启示在于艺术必须通过媒介经验来抵抗当代数字技术对知觉世界的异化;面对跨文化标签的悖论,艺术作品必须要将“延异”转化为意义增殖的契机——艺术的价值恰在于将误读转化为普遍诗学的生成动力。

作为成都市美术馆“艺术会客厅”重要学术活动,本次讲座不仅解码了徐冰创作中技术伦理与文化记忆的交织,更以“书写诗学”为方法论,叩问AI人工智能时代艺术重构认知坐标的可能:“书写的诗学”的实质是“追问的艺术”。同时,本次讲座活动通过“产学协同-校地联动”的创新机制,致力于搭建四川大学美育资源与成都市社会公共文化空间的深度对接平台。这一实践不仅延续了四川大学艺术学院介入城市更新的美育新范式,更通过高校美育教师、策展人、艺术家与城市社区民众的多方协作,为都市公共文化空间的可持续活化提供了可资借鉴的经验样本。