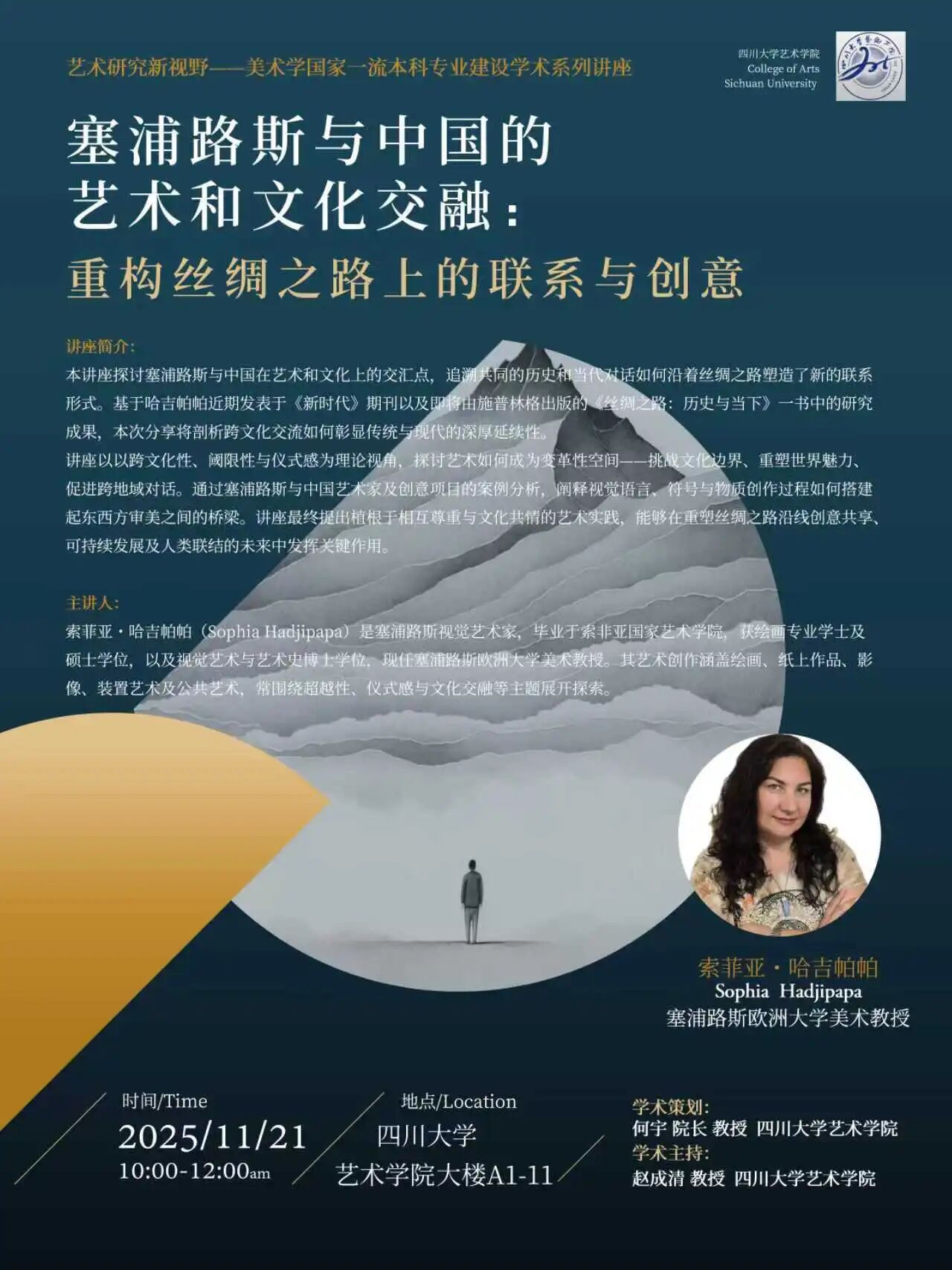

2025年11月21日上午,由四川大学艺术学院主办,四川大学艺术学院院长何宇教授策划的“艺术研究新视野——美术学国家一流本科专业建设学术系列讲座”《塞浦路斯与中国的艺术和文化交融:重构丝绸之路上的联系与创意》在艺术学院大楼A1-11顺利举办。本次讲座特邀塞浦路斯欧洲大学美术教授、视觉艺术家索菲亚·哈吉帕帕(Sophia Hadjipapa)担任主讲。讲座由四川大学艺术学院艺术史系赵成清教授担任学术主持,学院本、硕、博学生参加了此次讲座。

讲座以丝绸之路上的艺术交流为核心,围绕“塞浦路斯与中国的历史联系”“跨文化性与阈限性的理论框架”“两国当代艺术实践”“个人创作中的主题反思”四大篇章展开。哈吉帕帕教授以其深厚的学术研究与跨文化创作经历,为听众搭建起一场贯穿东西、融汇古今的学术对话。

讲座首先从塞浦路斯与中国的历史联系展开。哈吉帕帕教授通过考古证据与图像文献,追溯了两国在古代丝绸之路上的间接联系。她指出,塞浦路斯作为地中海重要枢纽,在丝绸传播、图像流通与文化互鉴中扮演了中介角色。从希腊佛教艺术中的造型交融,到塞浦路斯丝绸产业中的“金色锦缎”(Drap de Or de Chypre),再到丝线在民俗仪式中承载的特殊意义,物质与符号始终是连接两大文明的重要纽带。

在理论构建层面,讲座引入“跨文化性”与“阈限性”双重视角。哈吉帕帕教授援引沃尔夫冈·韦尔施(Wolfgang Welsch)的观点,强调文化本质上是相互关联且具有混杂性的体系;而源自人类学的 “阈限性”,指的是一种过渡性状态,艺术及创作介质往往带有这种特质,能为新的身份认知与意义形态提供生长可能。她提出,艺术所具备的阈限性,正成为东西方审美交流的沟通桥梁。

在当代艺术实践部分,哈吉帕帕教授通过丰富案例,展现了两国艺术家如何激活传统元素,在技术化的现代社会中,借助神话、符号与灵性实践,为生活重新注入深层意义。她介绍了塞浦路斯艺术家埃琳尼・奥德赛奥斯(Eleni Odysseos)、克里斯托斯・基里亚基迪斯(Christos Kyriakides),以及中国艺术家(伍清清、梁绍基、林天苗)的相关创作,阐释了丝绸、刺绣、仪式感等物质与符号,如何在当代作品中承载文化记忆与生态关怀。此外,近年来《传统与创新》中国国家画院作品展、《丝路・她行》亚欧女性艺术家联展等交流项目,也体现出两国对文化互学互鉴的持续追求。

最后,哈吉帕帕教授分享了这些主题在她个人创作中的体现。成长于多元文化背景,并深受中国文化体验的影响,她的作品聚焦于文化交融中的身份表达、文化元素的交织与符号的流动。她以joss paper(祭祀纸钱)创作为例,阐释自己如何打破这种纸张“用于焚烧”的既定用途:通过在joss paper上进行艺术创作,使其成为融合东方仪式传统与西方图像体系的媒介,以此展现东西方文化、传统与现代、精神性与物质性之间的对话与共生。在这一过程中,她尝试将符号的流动性与不断演变的意义视觉化呈现。

整场讲座内容丰厚,具理论深度与实践温度,引发了在场师生对文化交流、物质记忆与艺术价值等议题的广泛思考。在交流环节,同学们围绕“跨文化创作中的文化融合”“当代艺术‘复魅’的非复古性解读”等问题踊跃提问,哈吉帕帕教授一一给予深入而富有启发的回答。讲座尾声,赵成清教授对本次学术分享进行了回顾与总结,为整场活动画上圆满句号。

主讲人简介

索菲亚·哈吉帕帕(Sophia Hadjipapa),塞浦路斯视觉艺术家,毕业于索非亚国家艺术学院,获绘画专业学士及硕士学位,以及视觉艺术与艺术史博士学位,现任塞浦路斯欧洲大学美术教授。其艺术创作涵盖绘画、纸上作品、影像、装置艺术及公共艺术,常围绕超越性、仪式感与文化交融等主题展开探索。