编者按 :

四川大学艺术学院,植根于历史悠久、文化底蕴深厚的百年名校,依托一流大学多学科的学术支撑,成为我国西南地区艺术人才培养、艺术创作与艺术研究的重镇。学院学科齐全,名家荟萃,成果丰硕,在全国乃至海外的艺术学界享有盛誉。为全面展现学院学术水平,为新时代艺术发展立言,特开辟“川大艺坛”栏目,将定期推出学院师生的学术成果,以飨读者。

北朝隋代五十三佛与三十五佛图像考论

王友奎

内容摘要:五十三佛和三十五佛作为特殊的千佛形式流行于北朝隋唐时代。其图像和佛名题刻见于云冈、龙门、北响堂山、大住圣窟、八会寺等石窟及嵩阳寺碑等造像碑。该图像的核心意涵在于忏悔灭罪,并由此与弥勒净土、西方净土信仰密切关联。随着北朝忏法的发展,五十三佛、三十五佛成为佛名礼忏的重要内容,其在北响堂山刻经洞、大住圣窟、八会寺等石窟中主要辅助表述净土信仰。

关键词:北朝隋代;五十三佛;三十五佛;净土信仰;三阶教

五十三佛与三十五佛均为千佛之特定形式。五十三佛为南朝宋畺良耶舍译《佛说观药王药上二菩萨经》所载“普光”佛至“一切法常满王佛”①。三十五佛名出西晋敦煌三藏竺法护所译《佛说决定毗尼经》②,南朝宋昙摩蜜多所译《观虚空藏菩萨经》只言“三十五佛”而无诸佛具体名号。③僧祐《出三藏记集》卷四载:“《过去五十三佛名》一卷(出《药王药上观》亦出《如来藏经》);《五十三佛名经》一卷;《三十五佛名经》一卷(出《决定毘尼经》)。”④表明当时可能有《五十三佛名经》《三十五佛名经》的单行本流通于世。

作为特定形式的千佛,五十三佛与三十五佛亦成为中国佛教物质文化的重要题材,并以造像、刻经的形式表现。贺世哲先生在研究千佛图像时,列举了大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、河南安阳大住圣窟及河北邯郸北响堂石窟中相关实例⑤。张总先生对东魏天平二年(535)嵩阳寺碑、北响堂石窟刻经洞、安阳大住圣窟、曲阳八会寺、房山云居寺雷音洞等处佛名题刻与三阶教之关系进行了探讨⑥⑦。仓本尚德先生就北朝时代多佛名石刻及相关忏悔、称名信仰展开分析,其中亦涉及云冈石窟图像及嵩阳寺碑造像⑧。前辈学者的研究围绕不同主题,披露了一些五十三佛、三十五佛相关的实例,探讨了多佛名像刻与忏悔思想、三阶教的关系。不过,以往研究大多着重于佛名信仰本身,与之关联的佛教造像尚有进一步探讨的空间。五十三佛与三十五佛是北朝隋代相对流行的特定千佛形式,一般作为辅助图像出现于石窟、造像碑中,结合整体图像配置分析其功能和意涵,有助于深入认识多佛铭刻与忏悔灭罪、往生净土之关联。由此,亦可为探讨北朝隋代佛名礼忏与三阶教的关系,乃至三阶教与净土教之间的交融等问题提供新的视角[2]。

一、五十三佛、三十五佛相关实例的题材组合

北朝隋代五十三佛、三十五佛之表现大体可分为两个阶段。北魏至东魏时代以千佛像形式为主。北魏相关实例中,可藉由造像记推定其千佛题材为五十三佛或三十五佛,但千佛像一般不题刻佛名。而东魏天平二年(535)的嵩阳寺碑佛像与佛名题刻并存,是极具代表性的实例。北齐至隋代,五十三佛、三十五佛以及新出现的二十五佛主要以佛名题刻形式表现,其核心意涵与忏悔灭罪密切相关,与石窟中其他刻经、造像形成组合。

北魏时代,佛教勃兴,北魏皇室先后在平城武州山(今大同)和洛阳龙门开凿石窟,引领开窟造像之风潮。云冈石窟第11窟东壁上部太和七年(483)龛及南壁窟门上方交脚菩萨像组龛,均于主体尊像外雕刻88个千佛龛,长广敏雄先生推测这些千佛龛表现的是五十三佛与三十五佛①。而目前所知最早的可确认的五十三佛图像见于龙门石窟古阳洞西壁黄元德造像龛(图1)。

图1 龙门石窟古阳洞西壁第31龛(采自刘景龙编《古阳洞:龙门石窟第1443窟》图版26)

该龛主体为下部一曲尺形龛,龛内雕刻交脚菩萨并二胁侍菩萨像。曲尺形龛两侧及上方刻小型趺坐佛龛53个,造像记云:“大代永平四年(511)二月十日,清信士五品使□黄元/ 德、弟王奴等敬造弥勒像一区/ 并五十三佛,为亡母。愿亡母讬生西/ 方妙乐国土。若人间,王侯长俊。/ 愿合门大小,见在安稳。复愿一切/ 众生,离苦去垢,□咸斯福,一时成佛。”②说明此龛由五十三佛与弥勒菩萨形成组合,后者作为主体尊像表现且与前者直接关联。

除此之外,北魏时期尚有美国弗利尔美术馆所藏正光二年(521)比丘刘法藏造像碑,西安碑林博物馆所藏朱法曜、朱黑奴造像碑,西安市未央区出土的太昌元年(532)造像碑数个实例。其中朱法曜造像碑及太昌元年造像碑较为典型。

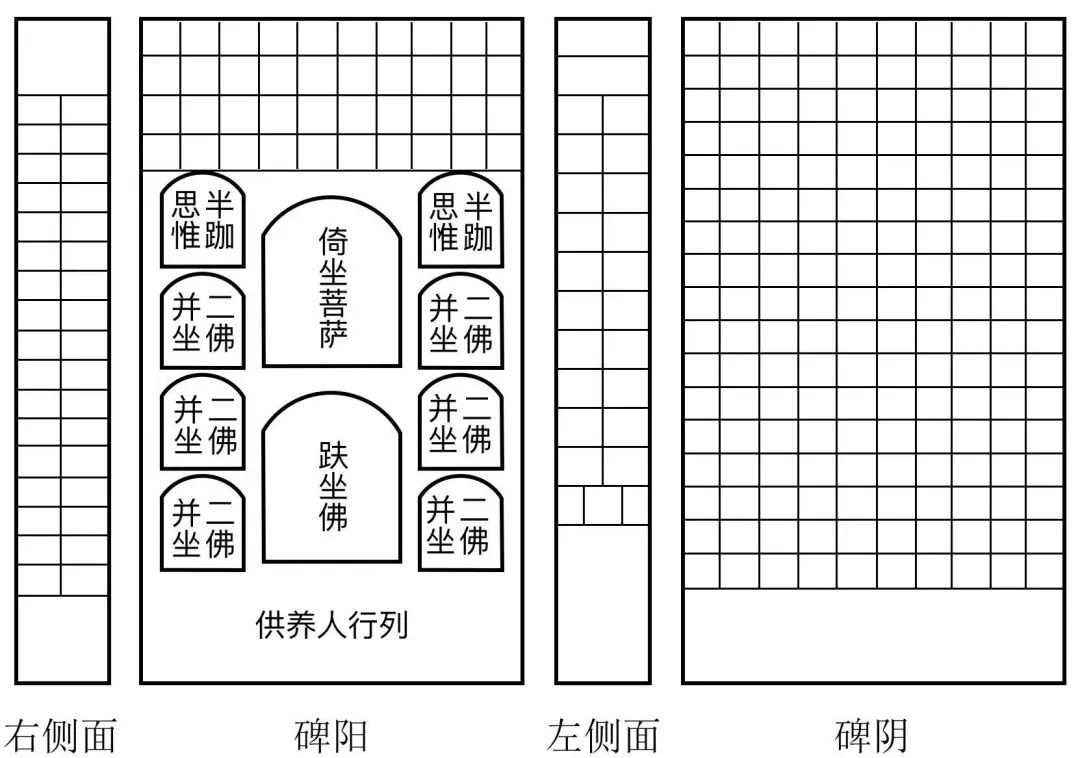

西安碑林博物馆藏朱法曜造像碑(图2),碑阳上层为4行共40龛千佛像,中层中央纵向刻倚坐菩萨、趺坐佛尖拱龛各一,两侧分别自上而下刻半跏思惟像龛1个、二佛并坐像龛3个,下层为线刻供养像及铭文。碑体右侧面刻35个千佛龛,下方有“比丘僧振为父□造卅五佛”铭文(图3)。碑左侧面雕刻25个千佛龛,尤其最下一行似刻意多刻一龛,有可能意在表现二十五佛题材。碑阴有“大代普太(泰)元年(531)……象主比丘僧振……造二百一十五躯石象”铭文,但碑阴千佛像仅17行170龛,推测碑阳上层40龛千佛亦为此“二百一十五躯石象”的一部分。碑阳上部倚坐菩萨像与两侧半跏思惟像之组合明显源自云冈石窟,应表现兜率天宫的弥勒菩萨,只是交脚菩萨像变为倚坐形式。二佛并坐像表现《法华经·见宝塔品》中释迦多宝二佛。整体而言,朱法曜造像碑碑阳倚坐菩萨+趺坐佛+二佛并坐组合可能源于云冈石窟中弥勒菩萨+释迦佛+释迦多宝佛组合③④。

图2 朱法曜碑龛像示意图

图3 朱法曜造像碑右侧下部铭文 北魏普泰元年(531) 西安碑林博物馆藏(王友奎 摄)

西安市未央区出土的太昌元年(532)造像碑(图4),以五十三佛为主要题材之一。此碑龛像集中雕刻于碑阳⑤,中央一帐形龛内刻趺坐佛并二胁侍菩萨。佛座两侧刻二狮子,狮子下方各浅浮雕一卧鹿。帐形龛下方为一小型尖拱龛,龛内刻双手合十的交脚菩萨像。此二龛两侧及上方雕刻68个尖拱形千佛小龛,连同中央趺坐佛座下小龛合计69个。碑阳最下层为横列供养人像及造像铭,言“造释迦□□区弥勒一区五十三佛十六□佛”[2]。因而,中央帐形龛内的趺坐佛为释迦佛,下方交脚菩萨为弥勒菩萨,其余千佛龛为五十三佛与十六佛组合。

图4 任长生造像碑 北魏太昌元年(532) 西安未央区出土(采自《西安文物精华·佛教造像》第25页)

此外,朱黑奴造像碑碑阳和碑阴均刻自上而下纵向排列的倚坐菩萨像龛、趺坐佛龛、趺坐佛龛。碑右侧面刻14行56龛千佛,其下为一倚坐菩萨像龛,龛下存铭文“比丘僧振造五十三佛”。此僧振或与朱法曜碑中僧振为同一人[8]237,推测碑中所刻倚坐菩萨像亦为弥勒菩萨。刘法藏造像碑为趺坐佛龛与其两侧及上方34个千佛龛组合,似有表现三十五佛意图,但下部铭文中则言“比丘刘法藏弟子比丘法遵二僧为弟造一区五十三佛”[3]。

至东魏时期,出现五十三佛、三十五佛像与佛名题刻并存的典型实例。现保存于河南登封嵩阳书院的东魏天平二年(535)嵩阳寺碑[4],即于碑阴组合表现五十三佛与三十五佛、六方佛(图5)。该碑阳面可分三层,上层正中原刻趺坐佛一铺七尊像,但左侧残毁。中层损毁大半,惟存下部并列趺坐七佛。下层空间刻《中岳嵩阳寺碑铭序》。碑阴额首于盘龙间刻一尖楣方龛,龛内刻趺坐佛并二胁侍,下缘存铭文“弥勒龛主比丘僧驰”。碑身雕刻小型千佛龛12行,其中上方11行每行8个佛龛,从第11行右端起,呈“之”字形自下而上逐行依次排列《决定毗尼经》中的三十五佛(碑刻不列释迦佛,最后几佛名与经典略有出入),自第7行右起第4龛开始,接续《观药王药上二菩萨经》中的五十三佛,合为88身佛像。最下部第12行6个佛龛略大,且龛内为一佛二胁侍形式。此碑碑阴所刻五十三佛、三十五佛、弥勒佛、六方佛,仓本尚德先生认为是象征诸佛普遍存在于时间和空间的“三世六方佛”,与忏悔仪礼及称名礼佛实践密切相关[8]248。嵩阳寺碑是已知最早的同时表现五十三佛、三十五佛佛像与佛名的实例,且两种千佛首尾相续,或与后世“八十八佛”有所关联。

图5 嵩阳寺造像碑碑阴及其线描图(采自王景荃《嵩阳寺造像碑研究》)

北齐至隋代,刻经成为今河北、河南、山东一带佛教石窟中的流行元素,五十三佛、三十五佛名亦为其中之一。河北邯郸北响堂山石窟刻经洞(新编3号窟)、河南安阳灵泉寺大住圣窟是较典型实例。

北响堂山石窟刻经洞为平面呈方形的三壁三龛式洞窟[5],三壁均为一趺坐佛七尊像。窟前原设立柱,构成面阔三间的仿木构式前廊。此窟前廊中门南侧断柱残存三十五佛名,前廊南端立柱存二十五佛名题刻(图6)。而前廊北端立柱残存“药王菩萨药上”等题铭,张总先生推测或与五十三佛名所本的《观药王药上二菩萨经》有关[7]81。本窟廊柱所见佛名题刻[6],虽非与洞窟内外其他刻经、造像同时雕刻,但在配置上可能仍然存在一定关联[7]。洞窟前廊外两侧分别刻《无量寿经论·愿生偈》和《弥勒成佛经》,与窟内主尊阿弥陀佛存在一定呼应关系[7]110。参考前述诸例,廊柱上所刻佛名又可能与这些净土内容密切相关。

图6 北响堂石窟刻经洞刻经示意图

河南安阳灵泉寺大住圣窟内亦刻有三十五佛造像。此窟开凿于隋开皇九年(589),三壁三龛,龛内各一佛结跏趺坐于须弥座上,两侧各有胁侍菩萨或弟子。北壁龛内为卢舍那佛,东壁为弥勒佛,西壁为阿弥陀佛。三龛龛外两侧各有小型趺坐佛像7尊,合为42尊,即题记中三十五佛与七佛,部分佛名榜题尚存。窟外两侧石壁刻有多部佛经,如《法华经》《胜鬘经》《大集经》等,并专列五十三佛、三十五佛及二十五佛名。尤为重要的是,窟门外左下角存有一方《略礼□□□□忏悔等文》铭刻(以下称《略礼文》),其中亦有礼五十三佛、三十五佛等内容,且与三阶教“七阶佛名忏法”十分相似。基于此类表现,部分学者推测该窟刻经与三阶教的活动有关⑥⑦,但也有不少学者持不同意见⑧⑨[6]516[7]93-96。

此外,河北曲阳八会寺刻经龛与始创于隋代的北京房山云居寺雷音洞亦有相关内容。前者于一块巨石四面开龛造像、刻经⑩。其东面龛内刻过去七佛名、五十三佛名、贤劫千佛名,龛楣刻有二十五造像及佛名[8]。西面龛内中央雕刻阿弥陀佛,刊刻《妙法莲华经观世音普门品》《大般涅槃经·诸行无常偈》等。北面龛内雕刻倚坐弥勒佛,刊刻《佛说弥勒成佛经》,龛外刻三十五佛名及忏悔文等。雷音洞以刻经为主体内容,但窟内四根八棱柱上遍刻千佛像并题名。现已辨明,柱上刻有两种千佛像1053龛、菩萨像3龛。其中千佛分别为贤劫千佛(出《现在贤劫千佛名经》)和五十三佛,且贤劫千佛结束后刻有一条小注:“以上千佛,以下五十三佛。”这两种佛名还分别被重复刊刻于西壁上层和南壁⑪⑫。

隋以后,五十三佛、三十五佛题材继续流行,在唐代敦煌乃至山西、四川等地均有发现⑬⑭⑮⑯。从题材组合的角度观察,不论前期以千佛像为主的形式,还是后期佛名题刻形式,五十三佛与三十五佛都与象征净土的图像、刻经密切相关。其忏悔灭罪之基本意涵应与净土信仰存在一定的逻辑联系。

二、五十三佛、三十五佛与净土信仰

北魏时代,弥勒菩萨往往作为五十三佛、三十五佛的关联造像出现。最典型者如龙门石窟黄元德龛“造弥勒像一区并五十三佛”,而朱黑奴造像碑在“五十三佛”题铭上方、千佛之下刻倚坐弥勒菩萨像龛,朱法曜造像碑阳面上部表现兜率天宫的弥勒菩萨。北朝后期至隋代的响堂山刻经洞、大住圣窟、八会寺等石窟中,五十三佛、三十五佛以佛名题刻之形式出现,一方面,洞窟内表述净土信仰的造像由以弥勒为主转变为弥勒、弥陀并重,这无疑是北朝后期以来西方净土信仰发展的结果;另一方面,五十三佛、三十五佛逐渐成为佛名礼忏及其仪式的重要内容,刻于大住圣窟外壁的《略礼文》,可能是经灵裕整理的北朝后期以来流行的忏仪文本。

以往学界在研究五十三佛等佛名信仰时主要关注其与礼忏乃至三阶教的关系,较少注意其造像中体现的净土信仰因素。笔者以为,五十三佛、三十五佛在北朝隋代石窟及龛像中频繁出现,遵循的是忏悔灭罪——往生净土这一基本逻辑。

1.五十三佛、三十五佛信仰以忏悔灭罪为主要功能

《决定毘尼经》与《观药王药上二菩萨经》明确表述了三十五佛、五十三佛同忏悔灭罪之间的关联。其中《决定毗尼经》言:“若有菩萨成就五无间罪……菩萨应当三十五佛边,所犯重罪昼夜独处至心忏悔。忏悔法者,归依佛、归依法、归依僧……如是等处所作罪障今皆忏悔……菩萨如是观此三十五佛如在目前,思惟如来所有功德,应作如是清净忏悔。”[2]38c而《观药王药上二菩萨经》中,释迦佛在讲述五十三佛因缘之后说:“若有众生欲得除灭四重禁罪,欲得忏悔五逆十恶,欲得除灭无根谤法极重之罪,当勤诵上药王药上二菩萨呪,亦当敬礼上(下)十方佛,复当敬礼过去七佛,复当敬礼五十三佛,亦当敬礼贤劫千佛,复当敬礼三十五佛,然后遍礼十方无量一切诸佛。”[1]664

忏悔灭罪并非三十五佛、五十三佛所特有的功能,而是千佛信仰的一般功德。西晋竺法护所译《贤劫经》之《千佛名号品》言:“是贤劫中有斯千佛兴现出世……若有人闻受持讽诵,执学心怀专精了识,行无放逸和同供养,弃众恶趣勤苦之患,长得安隐住于禁戒……闻诸佛名除一切罪,无复众患。”①后秦时鸠摩罗什驻锡长安,弘扬大乘佛法,三世与十方千佛进一步成为佛学理论和禅法实践的重要内容。此后,涌现出大量佛名相关经典,典型者如阙译人附梁录的“三劫三千佛名经”以及三十卷本《佛说佛名经》,这些佛名经均以忏悔灭罪为主要受持功德。如《现在贤劫千佛名经》言:“若持诵此千佛名者,则灭无量阿僧祇劫所集众罪。”②《未来星宿劫千佛名经》:“闻是诸佛世尊名号……其人所生之处,常遇三宝,得生诸佛刹土,六情完具,不堕八难。”③

2.灭除罪业是净土往生的重要条件

轮回与因果是印度佛教极为重要的基本理论,随着佛教在汉地的传播,其与中国传统的善恶报应等思想交融,形成了中国化的轮回报应思想。魏收在《魏书·释老志》中的叙述或可作为北朝时人对佛教轮回报应说的一般理解:“凡其经旨,大抵言生生之类,皆因行业而起。有过去、当今、未来,历三世,识神常不灭。凡为善恶,必有报应。渐积胜业,陶冶粗鄙,经无数形,藻练神明,乃致无生而得佛道……又有五戒……云奉持之,则生天人胜处,亏犯则坠鬼畜诸苦。”④亦即作为主体的“识神”在三世中流转,积善去恶,从而使“神明”涤清行业,最后可达到不生不灭的状态而成就佛道。在此过程中,若持戒行善则可往生至“天人胜处”,若亏戒作恶则坠入鬼、畜等恶道。

这种轮回报应思想在魏晋南北朝时代深入人心。慧皎《高僧传》中,载有西晋高僧帛远往生忉利天的故事:“晋惠之末……(帛远)忽忤辅意,辅使收之行罚……祖曰,‘我来此毕对,此宿命久结,非今事也’……遂便鞭之五十,奄然命终……后少时有一人,姓李名通,死而更苏,云,‘见祖法师在阎罗王处,为王讲《首楞严经》,云讲竟应往忉利天’。”⑤[1]所谓“毕对”,即偿清前世宿业,由帛远、安世高故事所见,似可认为偿清宿世罪业是往生天上的前提。

而《观弥勒菩萨上生兜率天经》中,灭罪与生天的关系则更为密切:“若有欲生兜率陀天者,当作是观,系念思惟……若一念顷称弥勒名,此人除却千二百劫生死之罪。但闻弥勒名,合掌恭敬,此人除却五十劫生死之罪。若有敬礼弥勒者,除却百亿劫生死之罪,设不生天,未来世中,龙花菩提树下亦得值遇,发无上心。”⑥据此,若思惟、称名、敬礼弥勒,则可除却若干生死之罪,而得往生至兜率天,即使未能生天,也能在将来弥勒下生阎浮提时值佛闻法。可见,对于祈愿往生天上的人而言,灭除自身罪业是十分重要的条件[2]。

3.五十三佛、三十五佛造像、题刻与净土往生

北魏平城时代,西北印度“兜率天的弥勒菩萨”图像传入汉地,与法华经图像结合表述大乘成佛信仰,弥勒菩萨及其所居的兜率天宫遂成为净土往生的图像表现,流行于世[3]。如前所述,由于灭除自身罪业是往生天上的重要条件,以忏悔灭罪为主要功能的五十三佛、三十五佛图像也常常被组合到石窟和龛像中,用来表述灭罪之愿望。前述北魏时期造像实例中,与五十三佛、三十五佛像直接关联的多数是弥勒菩萨像,其内在的逻辑联系应可用“灭罪——生天”来解释。当然,弥勒菩萨像只是净土佛国的图像符号,北朝作为佛教轮回往生目的地的“天”仍是较为模糊的概念,兜率天净土、西方净土乃至忉利天等并存[4]。如龙门石窟古阳洞黄元德龛造像记中,“愿亡母托生西方妙乐国土”之愿望即由主尊弥勒菩萨体现。尤其弥勒菩萨所在的曲尺形龛龛楣中部刻出鸱尾及莲花化生,净土往生意涵十分明确。作为特定的千佛形式,五十三佛、三十五佛在忏悔灭罪之功能方面与一般千佛是相通的,这也成为北魏时代其与弥勒菩萨、《法华经》相关图像结合的根本原因。

值得注意的是,在南方,此时也流行以弥勒信仰为中心的忏悔法会,并形成相应的忏仪。如道世《法苑珠林》卷十六载:“自晋代之末始传斯经(指《弥勒下生成佛经》),暨乎宋明肇兴兹会,起千尺之尊仪,摸万仞之道树。设供上林,鳞集大众。于是四部欣跃,虔诚弘化。每岁良辰,三会无缺。自齐代驭历,法缘增广,文宣德教,弥纶斯业。从此已来,大会罕集,行者希简,设有修学,安心无法。”⑧僧祐《出三藏记集》卷十二亦有《宋明皇帝初造龙华誓愿文》《齐竟陵文宣王龙华会记》等存目⑨。虽无从得知宋明帝、齐竟陵文宣王所设龙华会具体形式如何,但忏悔及相关仪式大概是其中重要内容[5]。南北朝时代,随着佛教各宗派自身理论的形成和完善,忏法及其仪式亦逐渐被纳入各派修证体系之中。其中尤以慧思、智者大师对忏法的整理最具代表性。而北朝末期信行创立三阶教,亦继承和整理了流行于北方的佛名忏仪,形成三阶教的“七阶佛名礼忏法”。五十三佛、三十五佛是所谓“七阶佛名”中的重要内容,在被纳入七阶佛名忏法之前,以其为核心的多佛名信仰已经流行于北方。

三、五十三佛、三十五佛与三阶教

北朝后期至隋代,阿弥陀佛所代表的西方净土日益受到重视[1]。开凿于北齐天保六年(555)的安阳小南海石窟中窟,正壁表现卢舍那佛,左右两壁分别表现弥勒佛和阿弥陀佛,是体现当时邺都地域流行思想的典型实例。大住圣窟主体造像的配置与小南海中窟如出一辙,这些石窟中,阿弥陀佛象征的西方净土信仰与弥勒净土信仰呈现并立之势。

事实上,本文涉及的北朝后期至隋代刻有五十三佛等造像或题名、部分学者认为可能与三阶教有关的造像实例中,多以图像或刻经表现了明确的弥勒、弥陀净土信仰。前述大住圣窟自不待言。北响堂山石窟刻经洞前廊外壁北侧所刻《弥勒成佛经》,南侧所刻《无量寿经·愿生偈》,与窟内正壁主尊阿弥陀佛遥相呼应。此外,张总先生注意到,该窟前廊南端廊柱所刻二十五佛名中多出一“阿弥陀佛”,并认为其与南侧《无量寿经·愿生偈》有关[7]84,85。曲阳八会寺刻经龛中,体量相对较大的造像刻于西面龛和北面龛内,分别为阿弥陀佛三尊像及弥勒佛三尊像。

一方面,这些窟龛与包括西方净土在内的净土信仰密切关联;另一方面,其中出现的五十三佛、三十五佛等千佛又是三阶教七阶佛名核心内容。而按传统观点,三阶教在教理及修行方式上与专念弥陀的净土教存在较大分歧,两者形成组合的可能性较小。对于这种矛盾,学界一般认为前述三处石窟年代尚早,三阶教与净土教之冲突尚未尖锐化[7]85,石窟中出现的五十三佛、三十五佛乃至礼忏文本可视为三阶教七阶佛名礼忏的雏形[2]。进一步而言,五十三佛、三十五佛等造像和刻经并非三阶教专有①。

这些特殊的千佛形式当时流行于世,主要意涵仍在于忏悔灭罪,且往往与净土信仰密切相关。嵩阳寺碑刻于三阶教产生之前,其碑阴五十三佛与三十五佛、六方佛组合或是依据当时的佛名礼忏法。而碑额龛中所刻趺坐佛,据铭文可知为弥勒佛。又碑阳《嵩阳寺碑铭序》言沙门统伦、艳二法师于是年“率诸邑义,缮立天宫,整修严丽”,“天宫”在北朝造像记中一般指弥勒菩萨所在的兜率天宫。因而,碑阴图像整体可理解为忏悔灭罪与净土信仰的组合。嵩阳寺碑造像表明,北朝以五十三佛、三十五佛为核心的佛名礼忏体系在三阶教产生之前已经流行,其所蕴涵的忏悔灭罪思想与净土信仰联系更为紧密。这种关联并不因后来三阶教七阶佛名的流行而减弱。如唐宋时期的四川省安岳县岳阳镇菩萨湾摩崖第5龛,雕刻五十三佛像,并存造像记:“敬造西方极乐世界阿弥陀佛并二菩萨一龛,/ 敬造五十三佛一龛……发愿求来世中常于/ 十□□生诵持□□□不退转阿□多罗三藐/ 三菩□□□□□□眷属往生净土/……”②值得注意的是此中“西方极乐世界阿弥陀佛并二菩萨一龛”指的应是相邻第4龛,该龛为以阿弥陀佛及二菩萨为中心的西方净土变。此二龛由同一家族一体施造,理应存在一定组合关系,亦即藉由五十三佛的忏悔灭罪功能,从而往生至阿弥陀佛所在的西方净土世界。

刘长东先生在《论隋唐三阶教与净土教的关系》一文中,认为三阶教吸收弥陀净土信仰因素,在教理、修行、实际的信仰归向上表现出与净土教合流的趋势③。其中论述,智昇所集的《集诸经礼忏仪》卷上实为三阶教的六时礼忏仪,而信行所撰《昼夜六时发愿文》云:“又以此善根,愿令一切众生皆悉上品往生一切净土 ,先证无生法忍,然后度一切众生。”④信行虽未特指某净土,但显然受当时日益流行的西方净土之影响。三阶教与净土教虽多有论争,但两者在净土往生方面却有融通之处。而北朝以来的五十三佛、三十五佛等佛名礼忏以忏罪为主要功能,在北响堂山刻经洞、大住圣窟、八会寺等石窟中辅助表述净土信仰,此后方为三阶教所用。

四、所谓八十八佛图像

由云冈石窟第11窟东壁和南壁两次出现的88身千佛像,到嵩阳寺碑碑阴千佛像,隐约可见一种由五十三佛和三十五佛结合而成的八十八佛图像。不过,汉地宋代以前佛典中并无“八十八佛”之说。清代杭州昭庆寺律师书玉撰《大忏悔文略解》言:“谓师欲令道俗修证,故以唐三藏不空法师所译三十五佛名经礼忏文,前增五十三佛德号,后缀普贤十大愿偈,前后共成一百八礼,期断百八烦恼故。”①此“师”,指西夏护国仁王寺金刚法师不动。可知宋代不动法师将唐不空三藏所译三十五佛名经礼忏文与五十三佛名号、普贤十大愿偈结合到一起,而成《大忏悔文》,亦即后世所称《礼八十八佛大忏悔文》。《大正新修大藏经》所收《高丽藏》三十卷本《佛说佛名经》中,五十三佛与三十五佛名号前后相接,与前述《礼八十八佛大忏悔文》相似,与嵩阳寺造像碑中顺序不同。

《观药王药上二菩萨经》中明确说明五十三佛为过去佛,“乃是过去久远旧住娑婆世界,成熟众生而般涅槃” [1]664。而《决定毗尼经》则在罗列三十五佛名之后言:“如是等一切世界,诸佛世尊常住在世。”[2]39在云冈第11窟东壁等早期实例中,五十三佛与三十五佛得以结合的原因之一,可能是他们分别被视为过去佛和现在佛的代表,成为了修行者忏悔、诵持的对象。而随着北方忏法体系的发展,以五十三佛、三十五佛为核心的礼忏方法开始成形,铭刻于大住圣窟外壁的《略礼文》即是其结晶。概由两者在早期忏法中的重要地位,且有结合起来表现的先例,故宋代不动法师所辑《大忏悔文》亦以之为中心。

五、结语

作为一种辅助性质的图像,五十三佛与三十五佛在佛教物质文化遗存中既有一定的随意性,也有稳定的一面。北魏时代,其表现形式多为不具题名的千佛像,至北朝后期,又以佛名题刻之形式出现在石窟中。因其从属于主体造像,在石窟、龛像中的位置并不固定,存在较大的随意性。但另一方面,五十三佛与三十五佛的核心内涵则十分稳定,其忏悔灭罪之功能无论在早期以弥勒菩萨为中心的龛像中,还是后期弥勒净土、弥陀净土并重的石窟中,实际并未有太大变化。只是,随着南北朝净土信仰重心的转移及各宗派思想的分化合流,它们逐渐成为北方流行礼忏法的核心内容,并被纳入以三阶教“七阶礼”为代表的忏仪文本之中。

(因排版需要删去注脚,请参考原文)(本文原载于《南京艺术学院学报(美术与设计)》2020年第2期)

作者简介:

王友奎,艺术学博士,四川大学艺术学院特聘副研究员,日本筑波大学外国人特别研究员。主要从事佛教美术、石窟寺考古及敦煌学相关研究。在《南京艺术学院学报》《敦煌研究》《艺术史研究》《敦煌学辑刊》等期刊发表学术论文十余篇,承担国家社科基金项目一项,国家社科基金重大项目子课题一项,参与国家级项目若干。

注释:

[1] [南朝宋]畺良耶舍.佛说观药王药上二菩萨经[G]//大正藏:第20册,台北:新文丰出版公司,1983:663c.

[2] [西晋]竺法护.佛说决定毗尼经[G]//大正藏:第12册,台北:新文丰出版公司,1983:38c-39a.

[3] [南朝宋]昙摩蜜多.观虚空藏菩萨经[G]//大正藏:第13册,台北:新文丰出版公司,1983:677b-678b.

[4] [南朝梁]僧祐.出三藏记集:卷4[G]//大正藏:第55册,台北:新文丰出版公司,1983:22b.

[5]贺世哲.敦煌图像研究——十六国北朝卷[M].兰州:甘肃教育出版社,2006:120-130.

[6] 张总.中国三阶教史——一个佛教史上湮灭的教派[M].北京:社会科学文献出版社,2013:502-525.

[7] 张总.北响堂石窟刻经洞的佛典、偈颂和佛名[M]//峰峰矿区文物保管所,芝加哥大学东亚艺术中心.北响堂石窟刻经洞——南区1、2、3号窟考古报告.北京:文物出版社,2013:93-96.

[8] 倉本尚徳.北朝仏教造像銘研究[M].京都:法藏館,2016:231-278.

[9] 長広敏雄.中国美術論集[M].東京:講談社,1984.

[10]刘景龙.古阳洞:龙门石窟第1443窟:附册[M].北京:科学出版社,2001:74.

[11] 李静杰.关于云冈第九、十窟的图像构成[J].艺术史研究:第10辑,2008.

[12] 王友奎.云冈石窟第11—13窟图像构成分析[J].敦煌研究,2017(4).

[13] 西安市文物保护考古所.西安文物精华·佛教造像[M].北京:世界图书出版公司,2010:24,25.

[14]李裕群.邺城地区石窟与刻经[J].考古学报,1997(4).

[15] 董家亮.安阳灵泉寺·大住圣窟:隋代〈礼佛·忏悔等文石刻〉的清理发现及意义[J].佛学研究,2002.

[16] 杨学勇.有关大住圣窟与三阶教的关系问题[J].中原文物,2008(1).

[17]罗炤.宝山大住圣窟刻经中的北方礼忏系统[J].石窟寺研究,2010.

[18] 刘建华.河北曲阳八会寺隋代刻经龛[J].文物,1995(5).

[19] 徐自强,岳宗文.雷音洞千佛柱考[C]//北京古都风貌与时代气息研讨会论文集. 北京:北京燕山出版社,2000:501-511.

[20] 雷德侯.雷音洞[J].张总,译.佛学研究,2017(1).

[21] 王惠民.敦煌莫高窟第390窟绘塑题材初探[J].敦煌研究,2017(1).

[22] 郑庆春,王进.山西隰县七里脚千佛洞石窟调查[J].文物,1998(9).

[23] 邓新航.巴蜀石窟五十三佛图像考察[J].中国美术研究,2017(3).

[24] 广元皇泽寺博物馆,成都市文物考古研究所.苍溪县阳岳寺摩崖石刻造像调查简报[J].四川文物,2004(1).

[25][西晋]竺法护.贤劫经:卷6[G]//大正藏:第14册,台北:新文丰出版公司,1983:50a.

[26] [阙译人附梁录]现在贤劫千佛名经:卷1[G]//大正藏:第14册,台北:新文丰出版公司,1983:383b.

[27] [阙译人附梁录]未来星宿劫千佛名经:卷1[G]//大正藏:第14册,台北:新文丰出版公司,1983:393b.

[28] [北齐]魏收.魏书·释老志[M].北京:中华书局,1974:3026.

[29] [南朝梁]释慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注.北京:中华书局,1992:26,27.

[30][南朝宋]沮渠京声.佛说观弥勒菩萨上生兜率天经[G]//大正藏:第14册,台北:新文丰出版公司,1983:420b.

[31] [唐]道世.法苑珠林:卷16[G]//大正藏:第53册,台北:新文丰出版公司,1983:402a.

[32] [南朝梁]僧祐.出三藏记集:卷12[G]//大正藏:第55册,台北:新文丰出版公司,1983:92b.

[33] 王静芬,著.佛名与忏仪——以张荣迁碑和陈海龙碑为中心[J].张善庆,译.敦煌研究,2010(2).

[34] 四川大学考古学系,成都文物考古研究所,安岳县文物局.四川安岳岳阳镇菩萨湾摩崖造像调查简报[J]. 敦煌研究,2016(3).

[35]刘长东.论隋唐三阶教与净土教的关系[J].新国学:第二辑,2000.

[36][唐]智昇.集诸经礼忏仪:卷上[G]//大正藏:第47册,台北:新文丰出版公司,1983:465b.

[37] [清]书玉.大忏悔文略解[G]//嘉兴藏:第30册,919c.

【川大艺坛】组稿

李明 limingzm2006@163.com

李嘉璐 1619265645@qq.com