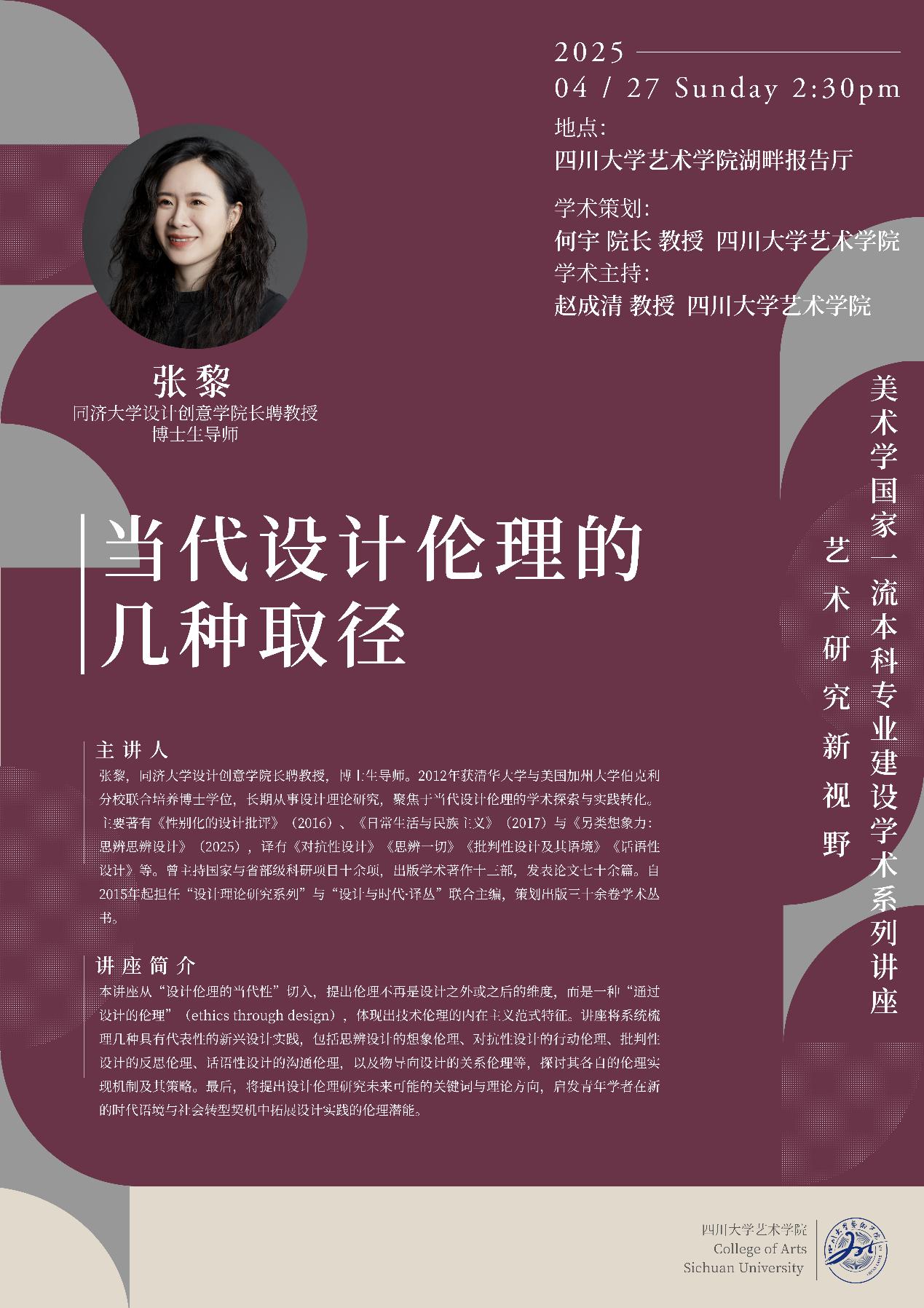

2025年4月27日下午,由四川大学艺术学院主办的“艺术研究新视野”系列讲座《当代设计伦理的几种取径》在艺术学院湖畔报告厅成功举办。讲座邀请了同济大学设计创意学院长聘教授、博士生导师、“设计理论研究系列”与“设计与时代·译丛”联合主编张黎教授进行分享交流。讲座由四川大学艺术学院何宇院长担任学术策划、美术学系赵成清教授担任学术主持,四川大学艺术学院黄晨教授、吴兵先副教授和赵帅副教授以及四川大学艺术学院本、硕、博学生和其他高校的部分师生参与此次讲座,并对张黎教授莅临学院讲座表示热烈欢迎。

本次讲座从“设计伦理的当代性”切入,提出伦理不再是设计之外或之后的维度,而是一种“通过设计的伦理”(ethics through design),体现出技术伦理的内在主义范式特征。通过思辨设计的想象伦理、对抗性设计的行动伦理、批判性设计的反思伦理、话语性设计的沟通伦理,以及物导向设计的关系伦理为代表的新兴设计实践,探讨其各自的伦理实现机制及其策略,启发青年学者在新的时代语境与社会转型契机中拓展设计实践的伦理潜能。

此次讲座聚焦四大核心议题:什么是设计伦理?什么是当代设计伦理?如何通过设计而伦理?未来设计伦理研究还能如何?张黎教授指出,选择与决策的基础在于道德伦理立场。她强调设计伦理关注的是设计者和研究者在日常实践中无数微小决定的重要性,并重点阐述了设计伦理的四大关键特性:潜能性、奇异性、敏感性与存在模式。通过一部短片案例,张黎教授揭示了缺乏这些伦理特性的设计只能产生表面上的效果,而不足以真正满足使用者的需求。她总结道:设计伦理学是提供如何正义地设计以及实现更好生活的学说。

在阐释当代设计伦理时,张黎教授以“技术性”为关键词,通过“基因编辑婴儿”这一极具伦理争议的案例,指出“思辨设计”在中国尚未普及的现状。她认为当前正处于“伦理意识复兴”时代,新兴设计实践具有颠覆性技术复杂性、以物为媒介的叙事特征,以及前瞻性批判思维,其中伦理性设计占据优先地位。张黎教授将设计伦理划分为“关于设计的伦理”、“为了设计的伦理”和“通过设计的伦理”,指出前两者属于传统范畴,后者才是她研究的“当代设计伦理”。

在“如何通过设计实现伦理”部分,张黎教授通过“思辨设计”、“对抗性设计”、“后人类设计”等大量相关案例,阐释了设计作为思辨方式如何重构人与现实关系。针对新兴技术的认知门槛和“科林格里奇困境”,思辨设计从时间维度、知识层面和权利方面进行三重处理,从而解答了这部分的核心问题即“如何通过设计而伦理”。

对于设计伦理的未来发展,张黎教授援引哲学家列维纳斯的观点,认为伦理性设计应当成为“第一设计”。日常伦理问题在公共讨论中日益突出,已成为这个技术时代的焦点。设计实践,尤其是日常生活中的设计实践,能够很好地解决人们对技术的伦理关注。因此,提出“伦理转向”是作为阐释新兴设计实践的恰当策略,也为设计伦理在新时代语境中的实践潜能拓展提供更多的启示。

在最后的互动交流环节中,张黎教授与师生们就当代伦理设计创新、参与式设计的在地性以及思辨设计中的话语争辩等问题进行了深入探讨,强调理论研究要基于真实的情境之中,将理论探讨与实证案例相结合进行分析说明,帮助大家进一步了解当代伦理设计的价值取向。讲座吸引了各个专业学生和艺术爱好者的广泛参与,学术现场讨论气氛热烈,充分体现了当代设计伦理研究引发的学术共鸣。

最后,赵成清教授对本次学术讲座进行回顾与展望。