四川大学艺术学院环境设计系吕君楠老师的叙事性雕塑《壮士出川系列1——上阵父子兵》入选2024年度四川艺术基金青年艺术创作人才资助项目(美术创作人才·雕塑类),以川军抗战历史为叙事基底,通过严谨的历史考证、创新的艺术表达与跨学科研究支撑,为抗战记忆注入了鲜活的当代诠释,展现了四川大学艺术学院在历史主题创作领域的学术深度与人文关怀。

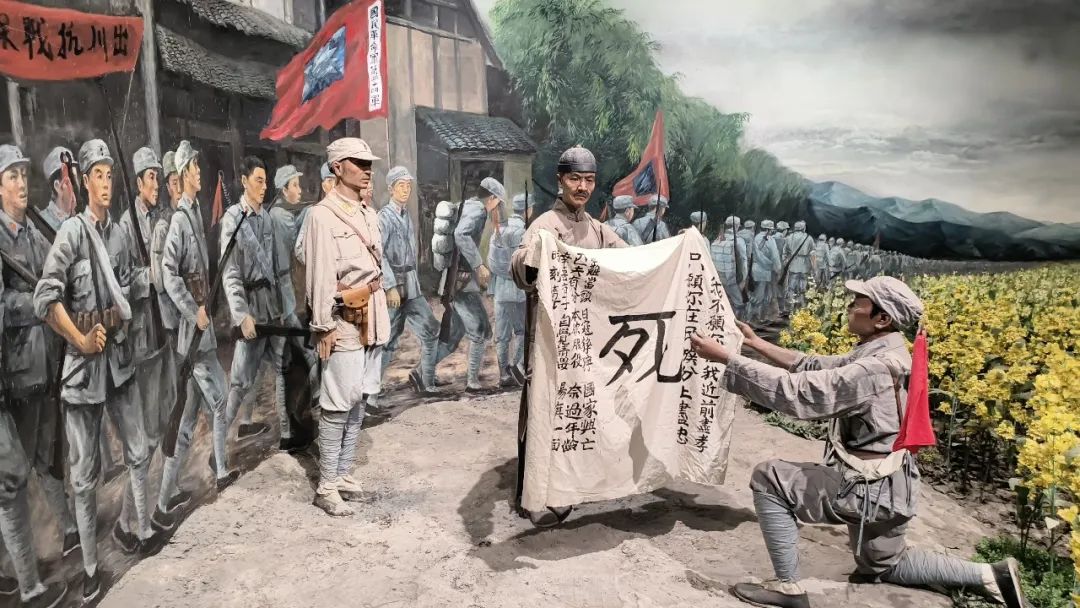

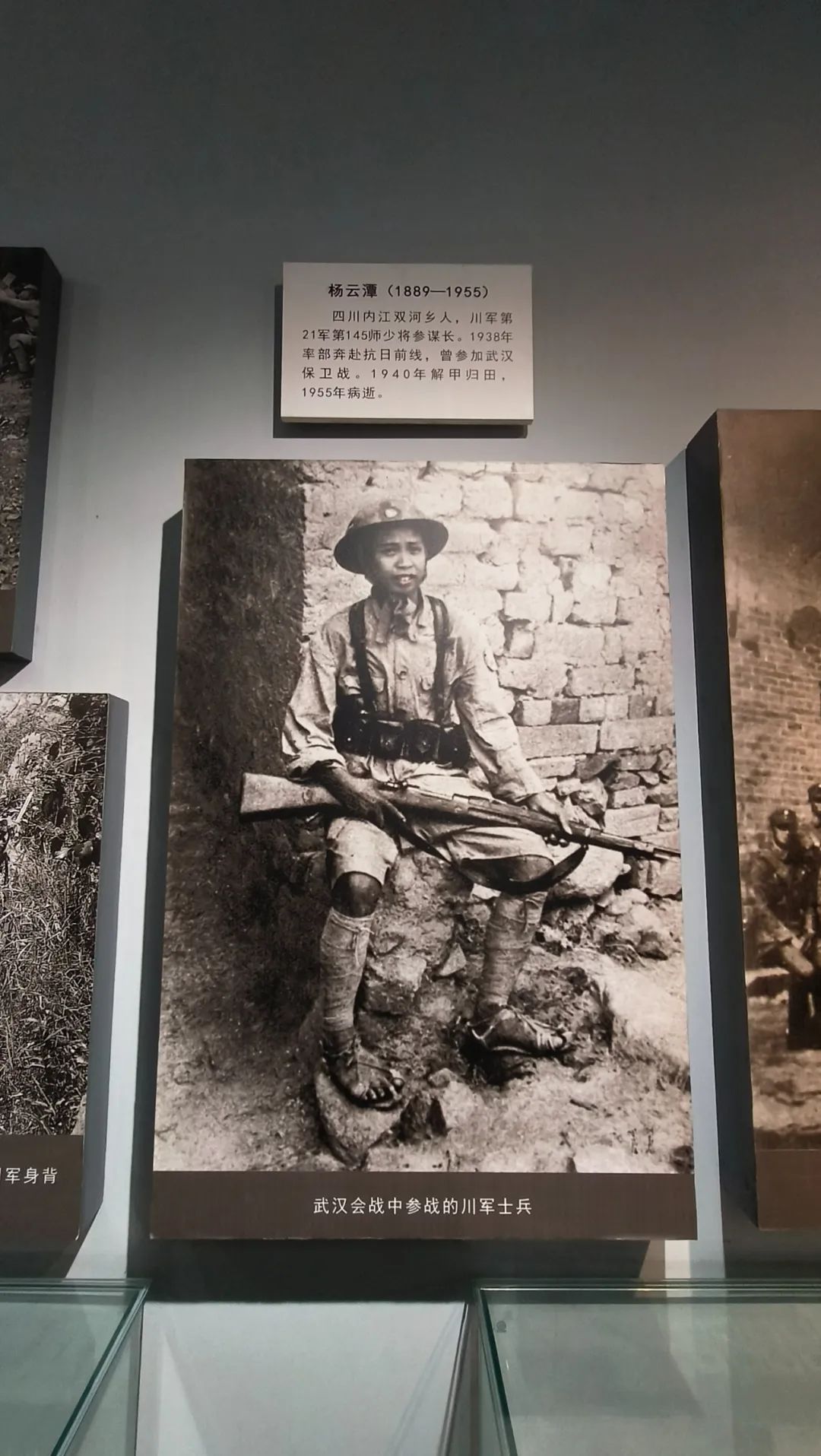

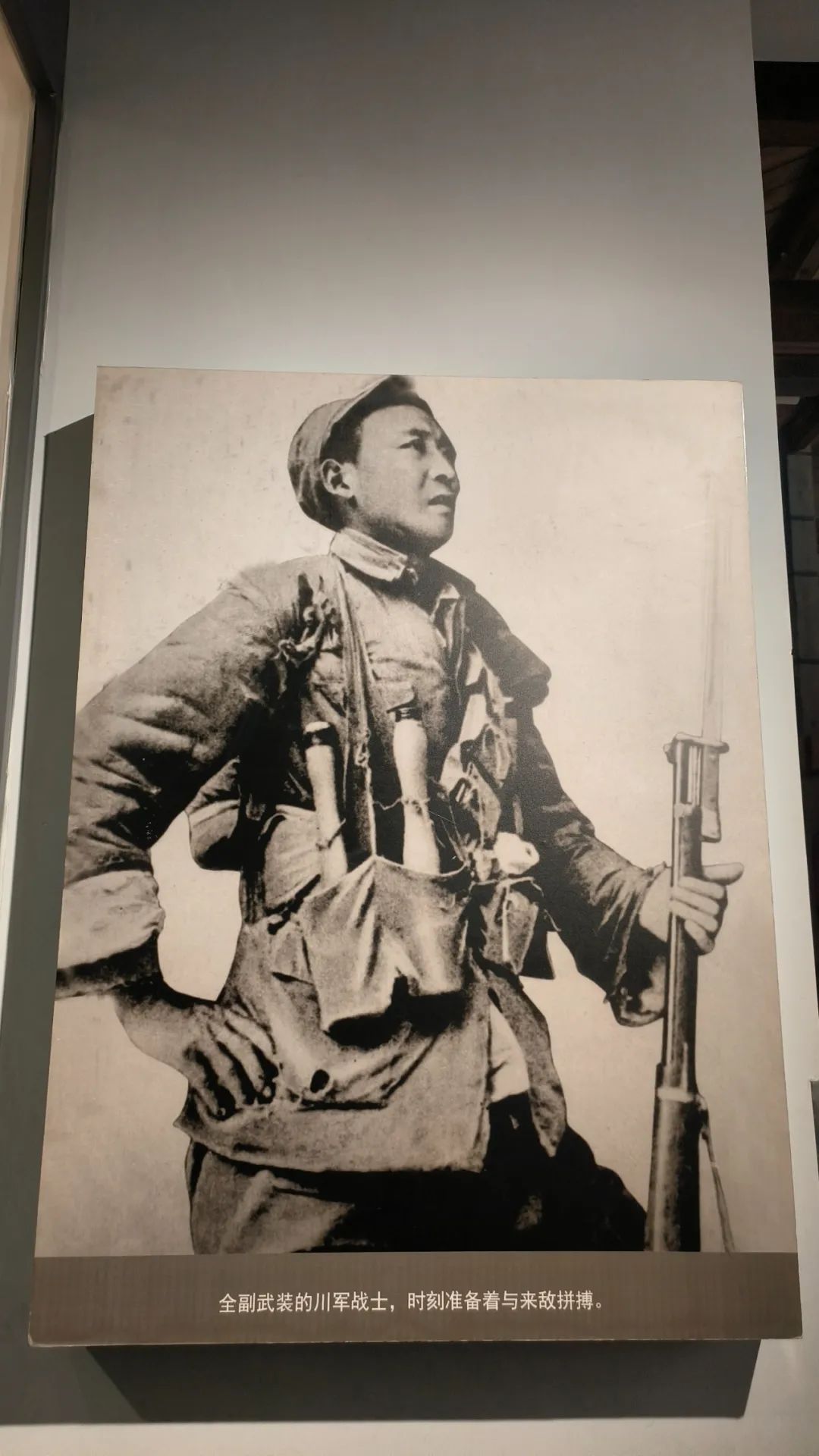

《壮士出川系列1——上阵父子兵》创作灵感源于1937年川军出川抗战的珍贵史料与民间记忆。吕君楠老师以成都《新新新闻》刊登的出征照片、建川博物馆藏抗战家书档案为核心参考,尤其聚焦安县农民王者成赠子“伤时拭血,死后裹身”血旗的真实事件。作品以“川造步枪”(考据自四川兵工厂1935年档案)、单衣草鞋等细节还原川军行军实态,斗笠内阴刻血旗文字、堆叠磨损草鞋等微观符号浓缩抗战记忆,借助父子双手交叠的力学结构与冷硬金属、温润竹篾的材质对位,隐喻战争机器与乡土血脉的张力。

《壮士出川系列1——上阵父子兵》以失蜡法铸造青铜并保留粗粝熔接肌理,通过面部金属皱褶(弹痕意象)与弧线刀法衣纹(布质垂坠)的刚柔对比隐喻战争对肉体的撕裂。碳化实木基座与冷峻青铜构成时空对话,7°前倾角设计使观众仰视时与雕塑视线交汇,硝烟、血气等历史符号在仰角凝视中坍缩为可触碰的历史现场。

《壮士出川系列1—— 上阵父子兵》的创作基于川军档案、文物图像及口述史料,考证川军步枪膛线弧度、斗笠编织工艺、绑腿技法等物质细节,让雕塑成为可触摸的战争标本;通过三维扫描建川博物馆藏川军文物,结合运动力学分析优化雕塑动态比例,使人物姿态符合解剖学逻辑又具叙事张力;将川渝抗战老兵后代口述的 “行军途中以竹筒煮野菜充饥”“夜宿时斗笠覆面避雨” 等生命细节,转化为青铜表面的微观史诗。

吕君楠老师将《壮士出川系列1—— 上阵父子兵》的创作喻为“历史的解码与重铸”,提出历史主题创作是通过艺术语言对历史逻辑的二次梳理,以三重转译实现历史与当下对话:文献转译以三维实体解构文字档案,如将“死字旗”影像转化为斗笠内侧血书纹样;物质转译借材质碰撞激活时空记忆,如青铜冷峻与碳化实木焦痕形成张力;记忆转译把个体口述升华为集体共情,如“绑腿渗血结痂”“夜雨斗笠覆面”化为雕塑肌理质感与蚀刻。这种艺术转译让历史在可触可感中获得生命温度。《壮士出川系列1—— 上阵父子兵》以跨学科方法论激活历史基因,融合田野调查实证精神与数字建模技术理性,碰撞文献考据严谨性与雕塑语言先锋性,通过青铜物性对话完成川军精神当代转译,印证了吕君楠老师“雕塑的使命,是让沉默的青铜替逝者发声,让历史的细节在当代语境中重新生长”的艺术理念。