2025年9月15日一场以“设计的未来性”为核心主题的学术讲座于艺术学院湖畔报告厅成功举行。主讲人陈小林教授以其深厚的学术积淀与丰富的设计实践,为在场师生带来了一场关于设计战略、思维与价值的深度思辨。设计与媒体艺术系系主任许亮副教授主持讲座,蔡端懿副教授、赵帅副教授、王钊副研究员、高然老师等多位老师与本硕同学们参加了讲座。讲座不仅系统阐述了设计在各个时代浪潮中的核心使命,强调了艺术与技术的融合创新,并构建了一套兼具理论高度与实践路径的未来设计方法论。

陈小林教授指出,设计的核心本质是其前瞻性。它并非仅仅是对当下市场需求的被动响应,而应是一种主动塑造未来生活、引领技术与市场发展的战略行为。他强调,一名优秀的设计师必须具备对未来趋势的敏锐感知与预判能力,这种能力源于对社会形态变迁、科技智慧演进等动态的深刻洞察与系统性思考。设计,不再是形式的雕琢,而是关乎未来的“构建”。

在谈及现代设计的驱动力量时,陈小林教授重点剖析了艺术与技术的融合创新。他认为,任何卓越的现代设计作品,都是艺术感性与技术理性深度协同的产物。设计师必须具备相应的专业技术素养,理解材料、工艺与科技的边界与可能性。同时,AI智能工具的赋能为新材料与新工艺的突破带来新的艺术表达。这种“技”与“艺”共同构成了设计创新的坚实基础。

陈教授主张设计师应摒弃线性的思考模式,围绕“市场性—技术性—艺术文化性—未来特征—意义构建”这五个关键维度,进行循环往复的闭环链式系统性思考。这一闭环链条确保了设计的全面性与可持续性。在此链条中,陈教授尤为强调“意义构建”的地位。他指出,设计不应只为市场交换的商品,其使命在于成为连接文化、社会与个体情感的纽带。设计师需要深入挖掘历史文化元素,将其与社会创新、公共价值相关联,为设计作品注入深厚的精神内核与情感温度,从而实现设计新质转化。

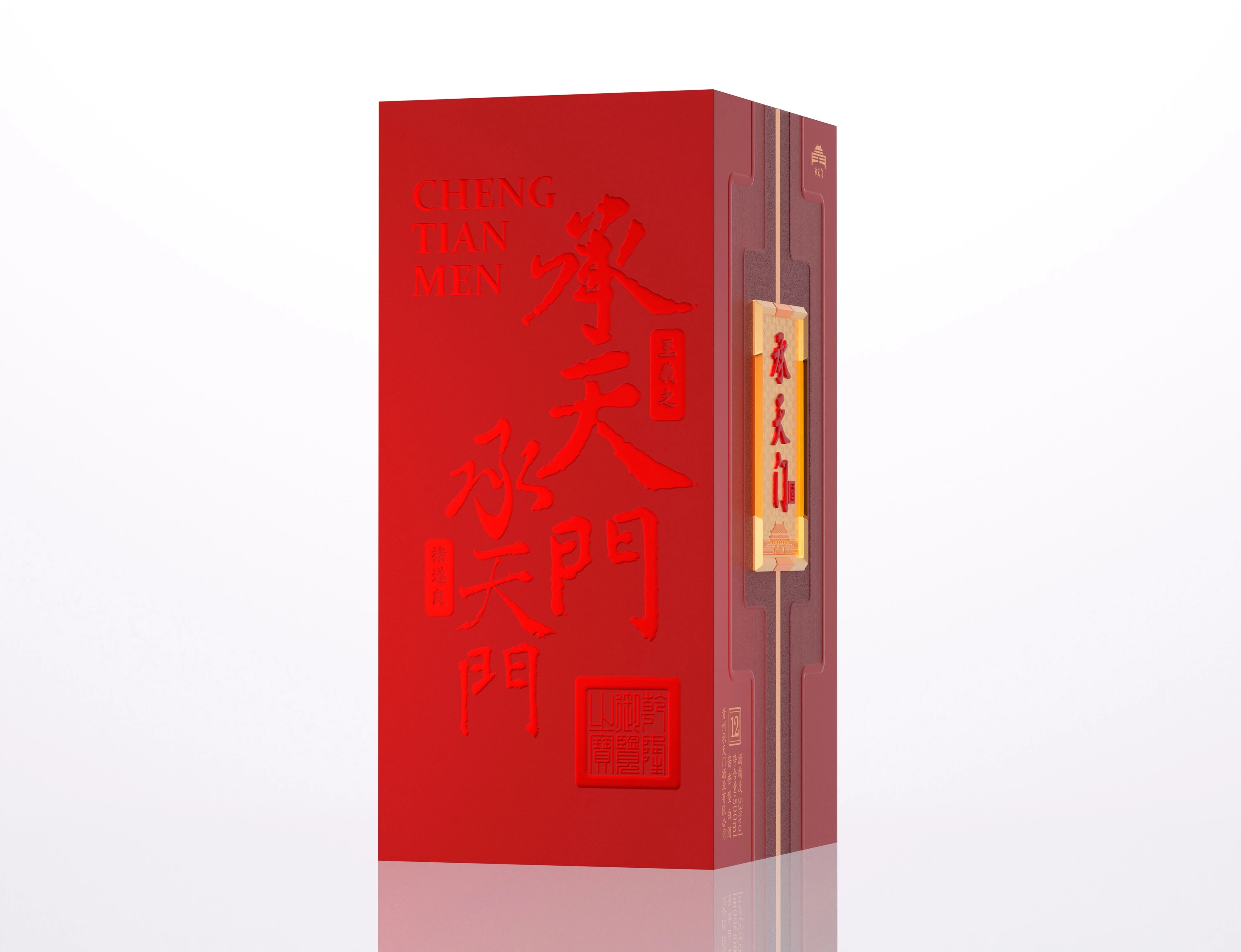

陈小林教授通过一系列主持的经典设计中的思考与经历,生动探讨了理论与实践相结合的价值。设计的“承天门” 酒包装作品通过深度挖掘“天安门”历史意象与集体记忆,透过设计形式与符号展现“中轴线”所象征的文化格局,以及对申遗成功等事件的前瞻性判断。通过视觉语言激发了深层的民族认同与文化共鸣,实现了从“产品”到“文化载体”的跨越。同时,陈教授强调对可持续生活与体验设计的深刻思考。使用了绿色环保材料来回应未来的环保议题,提升了用户的生活品质与情感连接。运用材料与工艺的创新展现了从文本到创意的卓越转化能力。

陈小林教授就2026未来包装设计大赛(剑南春杯)的设计精神与理念进行了解读,强调设计创意应面向未来的技术与场景,期待激励更多青年学子投身于未来设计的探索。大赛将为同学们提供一个将理论与创意相结合来回应时代的创新平台。他期待未来能与同学们交流思想,通过赛事创作出高质量、具有未来性的设计作品。

陈小林,四川大学艺术学院教授、博士生导师,中国美术家协会平面设计艺术委员会委员,中国包装联合会设计委员会副主任,四川平面设计师协会会长。主持设计剑南春、五粮液等品牌包装,获国家专利86项 。出版《陈小林教设计》《中国酒器之美》等专著,主编《包装设计》国家十二五规划教材。