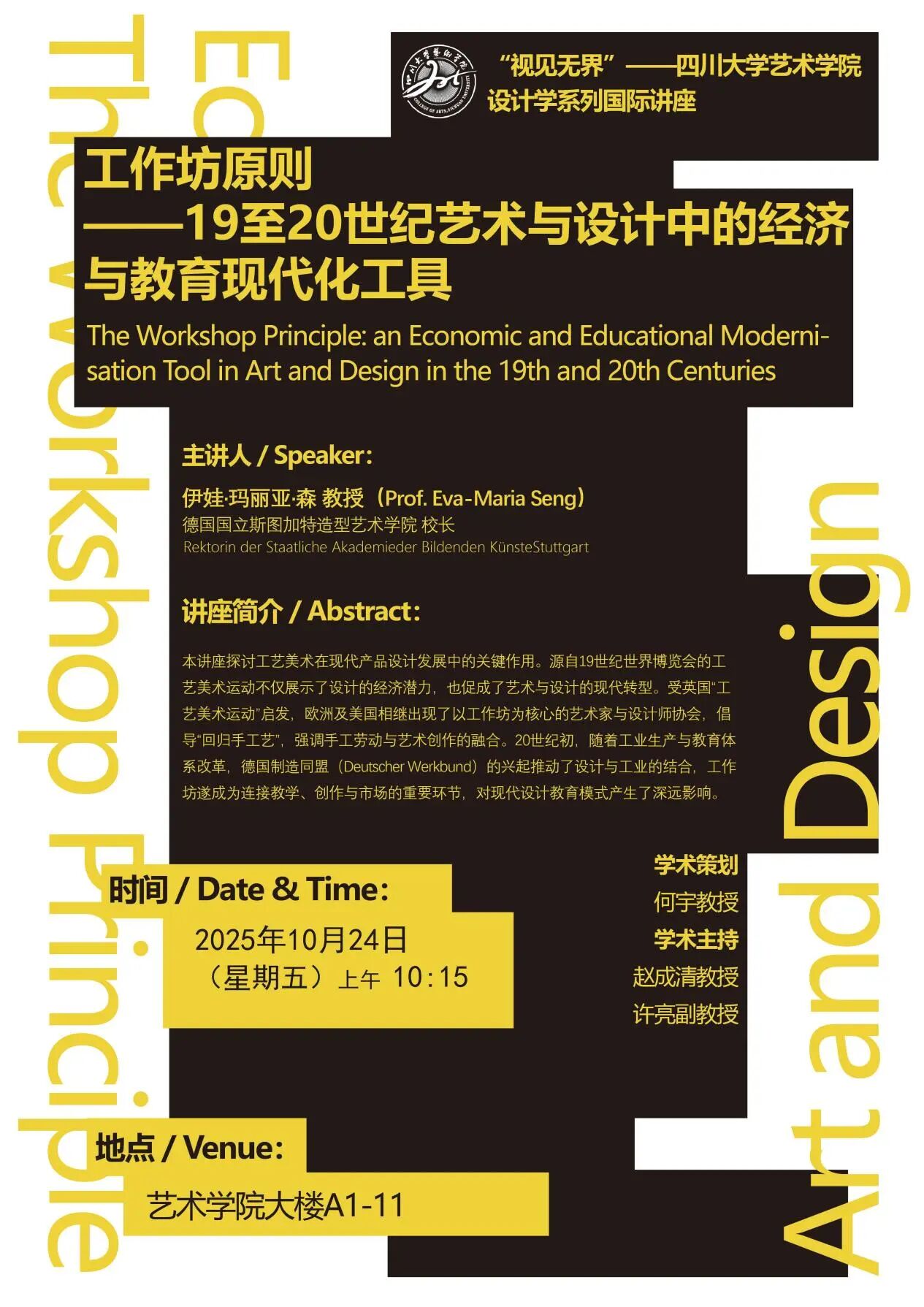

2025年10月24日上午,德国国立斯图加特造型艺术学院(Staatliche Akademieder Bildenden Künste Stuttgart)校长、著名艺术史与设计史学者伊娃·玛丽亚·森教授、博士(Prof. Dr. Prof. h.c. mult. Eva-Maria Seng)在四川大学艺术学院大楼A1-11开展“视见无界”设计学系列国际讲座《工作坊的原则——19至20世纪艺术与设计中的经济与教育现代化工具》。讲座由四川大学艺术学院院长何宇教授策划,艺术史系赵成清教授、设计与媒体艺术系主任许亮副教授担任学术主持。环境设计系吴兵先副教授与学院本、硕、博学生参加了此次讲座。

森教授首先回顾了工坊原则的起源。这一理念可追溯至19世纪中叶的世界博览会,尤其是1851年伦敦第一届世界博览会的成功举办,此次展览展现了装饰艺术与应用艺术作品的经济价值,引发了艺术与设计领域的深刻变革。随着工业革命的推进,传统手工艺受到冲击,商品质量与艺术水准下滑。在此背景下,以威廉·莫里斯和菲利普·韦伯为核心的工艺美术运动应运而生,该运动的成功推动了欧洲和美国手工艺工坊发展。

随后,森教授深入剖析了工坊原则的核心,并梳理了工坊原则在德语地区的发展。森教授认为回归手工艺和教育现代化的理念不仅推动了手工艺作坊的复兴,还促进了应用艺术教育机构的建立与发展。从慕尼黑的联合手工艺艺术工坊到维也纳工坊,这些联合体通过生产高质量手工艺品及参与国际展览,赢得了广泛赞誉。恩斯特·路德维希大公在达姆施塔特提出建立一个 “艺术家聚居地”,将来自不同地区、不同领域的年轻艺术家聚集在一起,形成一个全新的工作与生活社群。

德累斯顿的卡尔·施密特则通过创办家具工坊和推进田园城市项目,进一步推动了应用艺术的深入发展。魏玛的萨克森大公国工艺美术学校在亨利·凡德威尔德的领导下,设立了多个新工坊,包括书籍装订、精细金属工艺、金属雕刻与纺织工坊,并且这些工坊的理念在包豪斯体系中得到了继承和延续。斯图加特皇家应用艺术学校秉持理论艺术学习与实践实验环节相结合的原则,设立了多个新工坊,将工坊培训提升到与理论绘图教学同等重要的地位,塑造了现代工艺美术学校的模式。

森教授进一步指出,工坊原则的普及不仅依靠个人倡议,更需要国家层面的支持。1904年,普鲁士贸易与商业部在赫尔曼·穆特修斯的主持下颁布《关于教学工坊中的应用艺术教学》法令,明确要求35所应用艺术学校采用实用工坊教学。法令强调教学工坊的教学将帮助学生理解材料与形式之间的必要关联,培养学生以更客观、经济且有目的性的方式完善设计。

1907年成立的德意志制造同盟包括有上述提及的改革者,其宗旨是通过教育、宣传以及在相关议题上采取统一立场,促进艺术、工业与手工艺的合作,进而提升工业劳动的品质。并成为包豪斯教育的思想源头。德意志制造同盟推动了以工坊为基础的工艺美术学校教学改革在德语区的推行,魏玛与德绍的包豪斯将工坊理念作为包豪斯教学与教育体系的核心支柱,乌尔姆设计学院也继承了这一点。工坊原则延续至今,影响深远。

此次讲座让听众深入了解了工坊原则的历史背景与发展脉络,讲座的最后,森教授还与师生进行互动交流,许亮副教授对讲座内容进行学术总结,令同学们深受启发。

伊娃·玛丽·森教授现任德国国立斯图加特造型艺术学院校长,德国著名艺术史与设计史学者,长期致力于建筑史、城市发展、设计史及文化遗产保护的研究,曾担任多项国际文化遗产评估与学术机构要职,并于2017年起受聘为清华大学美术学院客座教授。